Deskiñ ha Komz Brezhoneg

Toponymie Maritime Des Côtes Bretonnes

ABBE F. FALC'HUN «LA TOPONYMIE NAUTIQUE DES COTES BRETONNES» 1949

Les noms d'îles, de rochers, de pointes, et des divers accidents de terrain des côtes bretonnes, constituent un domaine dont l'étude systématique reste à faire. Le sujet présente des difficultés spéciales, à cause des déformations de toutes sortes infligées àces noms, d'où il résulte qu'une bonne partie d'entre eux demeure inintelligible. Mais beaucoup sont traduits en français, d'autres sont donnés sous une forme bretonne assez correcte, d'autres enfin sont constitués par un amalgame de breton et de français compréhensible aux personnes connaissant les deux langues, si bien qu'on ne manque pas de base solide pour essayer d'interpréter quelques-unes des formes dont le sens se dérobe tout d'abord. Mais les plus subtiles déductions ne vaudront jamais les vérifications faites sur place par un homme connaissant bien le breton et les moeurs des habitants de la côte. La présente étude repose uniquement sur l'examen des cartes, et de rares renseignements oraux recueillis au hasard des conversations.

I. LE VOCABULAIRE DES CARTES.

Il est constitué principalement par des substantifs et des adjectifs.

A. Substansifs.

Ils comprennent des noms génériques de rochers, des noms d'hommes, des noms d'animaux, domestiques ou sauvages, oiseaux, poissons, des noms de choses, et quelques noms abstraits. Nous les citerons avec l'orthographe des cartes, en ajoutant entre parenthèses, quand cela paraîtra nécessaire, l'orthographe du breton littéraire. La majuscule initiale signalera les formes figurant sur les cartes; La minuscule initiale servira pour les traductions et formes de comparaison

• Noms génériques de rochers

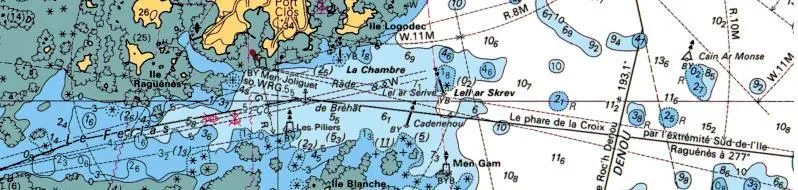

La roche ou le rocher se dit Roh, Roc'h, pluriel : Rohou, Roho, Rohu, Rec'hier, Reier; ou bien Carrée, Carec, pluriel : Caregui (aujourd'hui kerreg); ou bien Lec'h, en Léon Léac'h, parfois déformé en Léach ou Lerck. Signalons dès maintenant que le groupe «c'h» donne lieu à d'innombrables cacographies. La roche basse se dit Bas (Baz,Vaz), Basse, pluriel : Bassou; et Qeyn, Queyn, Cain (kein) «dos», dans la baie de Saint-Brieuc, où le mot Lel, pluriel : Lello possède aussi une valeur générique de sens voisin (1). Autour d'Ouessant se rencontre Clocen, Clossen, pluriel : Clossinger, Clossennou, qui doit signifier «rocher au niveau de l'eau», si l'on en juge d'après le sens continental de klosenn, «souche d'arbuste».

Au large du Morbihan, on relève Bon, Bonen, «borne». Il est douteux que Bar, ou Barre, dans Bar ar Bleiz et Barre du Cerf, désigne le mascaret; on pensera plutôt à l'un des nombreux sens du breton barr, sans doute «sommet». La grotte porte deux noms : Kéo, Quéau, ar Héau, ar C'héo, ar Chéo, et, à Ouessant, Bougue, pluriel : Bouguiou. (1) C'est peut-être elt, pluriel ellou, «ergot», précédé de l'article français i.e l’ell (Lell ar skrev).

• Noms d'hommes

Peu de rochers sont désignés par des noms propres d'hommes : Carrée Jean Le Borgne, Carrée Yann ar Guen.

Les noms communs constituent la règle. Citons en français :

Les Deux Soeurs, Les Deux Frères, Iles des Femmes, Iles aux Dames, les Demoiselles, la Fille, Plateau des Fillettes,

la Voleuse, Laronesse, Le (s) Voleur (s), La Crépière, Les Tisserands, Les Charpentiers,

Le Faucheur, Le Cordonnier, Le Pêcheur, La Pesqueresse (pêcheuse), La Ronfleresse (ogresse?),

Les Innocents, Le Valet, Les Lavandières, Les Moines, Les Couillons, Le Diable.

Et en breton :

Goémonhour, «goémonier», auprès de Noirmoutier ;

ûr Hère, pluriel : ar Guèrèon (de kere), «le cordonnier»;

er Polaire (paier), «le bêcheur»;

ar Halvoret, ar Hélorète, «les appelants»;

ar Bellec, «le prêtre»;

an Eskob, «l'évêque», et son féminin Escobes;

Leoneguettaer, «pêcheur de lieus»;

Er Houalhérès, (KLT : gwalc'herez) «la lavandière»;

Ladron, Laedron, Laeron, «voleurs»;

Laérès, (KLT : laerez) «voleuse» ;

Zameguès, sans doute «femme portant un fardeau» féminin d'un dérivé en «ek» de samm, «faix, fardeau».

• Noms d'animaux. Animaux terrestres :

Le boeufEjon, Ejen, Egen

Le taureauTaro, Tareau, Tarv

La vacheBioc'h, Bioc, pluriel Sout (saout)

Le veauLue, pl.Lioù (al leue, leueoù)

Le boucBouc'h

Le chevreauMenn-Gaor (gavr)

Le chevreuilYourc'h, Youc'h, Youch, Yoch, hiurc'h, Yurc'h

Le chevalMarc'h

Les poulainsAn ebeul, pl. ebeulien

Le loupBleiz

La louve, louveteauBleizez, ar vamm-bleiz, bleizig

Les renards, Lern, pl. lerne

Le blaireau, Broc'h, Berroc'h, Bloc'h, Broc

Le chien, ar C'hie, ar C'hy, pl. ar Conn (koun, chas)

Le chatar C'haz, ar Haz

Le cochon, pourceauen Hoh, an Tourc'h ; Gauret, Goret

Le lapin, le lièvre, le ratkonikl, gad, razh

Le furet, la taupeGo, ar ho

L'oursAn arzh, pl.arzhed

La génisseOnner, vannetais : annoer, pl.Annoérézet

La chèvreGaor, ar C'haor, ar 'hor pl.Guéor, Guéveur, Gever

Le mouton, brebis, agneauOan, pl.Oaned, Ein, Aïn

Le cerfKarv, pl. kirvi

La jumentAr Gazec, pl.ar Guézec (ar c'hezeg)

L'âneAzen (azenn = églefin (poisson))

La truieAr Vis (gwiz°)

La sourisLogoden, pl.Logod

Le crapaud, la grenouilleAn touseg, ar Ran, ar glesker

Les pouxLaou, pl.Laouenou

Le coqQuilloq (kilhog)

Le pouletYarig,(kilhog)

La pouleYar pl.yer

Le jarsGarz (garzed, girzi)

Les doguesAn dogue, dogez

• Noms d'oiseaux.

La piePig, pi. pighed, pigued

Le corbeauBran, ar vran

La colombeCoulm, koulm, pi. coulmed;

Le goélandGouelan

La mouetteSkrev, gouelan, skrafig

Le hibouCouen, kaouenn, toud, gloud

La corneilleKavan, bran

La perdrixKlujar, ar glujar

Le rossignolEos, eostig(pointe de Léos)

Les Oiseaux.Labous, laboused, evn

• Noms de poissons ou coquillages

L'ormeauOurmel, hourmell

Le rougetRuzig, meilh ruzig, arlikon

Le lieuLéonoc, léonec, levneg

L'oursinTeureug pl. teureuged

La DoradeAouredenn

La moucle (moule)Meskl

La vieilleGroah, gwrac'h, ar wrac'h

Le crabeCrank, krank

Le congreSilienn-vor, silioù-mor, labistr(enn)

L'araignée.Morgevnid, kevnid-mor

• En breton seulement

Sili, silioùAnguilles

Grillet, GarillèteLangoustes

Breizel, pl. briliMaquereaux

EogSaumon

CoguèsGrondin

Branic, BrennicPatelle

MeilhMulet

Castroc, CastréePetite vieille

IstrHuîtres

Lizen, pl.lizedPlie

MorgatSeiche

Er Houteliguet (Kontell)Les couteaux ou solens

Scoeden (skoedeg)Torpilles (raies torpilles ?)

Morvezen (morverc'h)Sirène (morganez)

Des noms comme : Charlezenned, Louédec pl.Louédéguet (moisie, moisies) ont des chances d'être des noms de poissons, bien que difficiles à identifier. D'autres poissons se dissimulent sous des noms d'animaux terrestres, parce qu'ils s'appellent chiens de mer, chats de mer, lièvres, loups, cochons, chèvres de mer, etc… Le marsouin s'appelle Moroc'h, «cochon de mer». Il est probable que les marins, quand ils sont en mer, et souvent à terre, omettent le préfixe «mor , ...de mer», dans les noms de poissons et d'oiseaux. Ar Guisty, «Les Putains», peut bien être ar mor-c'histi : les chiennes de mer, nom d'un rocher tiré des poissons qui le hantent. La toponymie nautique des côtes bretonnes sera toujours hérissée de difficultés tant qu'on ne disposera pas d'un répertoire complet des noms d'oiseaux de mer, de poissons, de coquillages et de plantes marines, avec leurs variantes dialectales.

• Noms de plantes

Le chêneDervenne (dervenn, derv)

Le figuier;fizienn, gwez-fig

la pommeAval

la poirePiren (per, perenn)

le coudrierKelwezen (kollenn, kelvez)

Les genêtsBalan

Le seigleSegal

Le bléGuinis (ed, gwinizh)

La graine de Lingreun lin

La fèvefav (favenn)

L'oignonan ognon

L'ailQuignen (kignen)

La fraiseCivien (sivienn)

La fougèreRaden

La bruyèreBruc (brug)

Le goémonBizin, Bichin (bezhin, gouemon)

• Noms de choses

L’aiguilleAn nadoz (krao an nadoz)

Le clouAn tach (Sur les cartes : La Tache)

L'osAscoun (askorn)

Les Epées...

Les cognées...

Le fuseauAr Versit (ar werzid)

Le Chandelier...

L’échalasPen Paluc'h, Palluène (pàluc'henn)

La fourcheForc'h

La pinceTurkès

Le râteau;...

Les mailletsMailhou

L’ aviron;...

Le peigne, Crip (krib)

Les Ongles...

La barrièreBarnou (de barennou)

le piègeGripet

La chaîneChaden (Kaden)

La grande chaîneRaoumeur

L'échelleSkeul, Skèle

Les étagèresStalioù

Le bouton...

le coussinAn dorchenn (traduit par La Torche)

Le siège ou la chaiseAr Gador

la huche, le coffreArc'h

La gamelle...

L’écuelleChudel (variante de skudel)

le petit platPladic

Les galettiersPiliguet

Les trépiedsTrebechou, Tremechou, Trebeyou, Trebejou;

Le Pot de Fer...

la mine de ferToull Houarn

la tanière du renardToull louarn

Le pot ou la potée de Beurre...

La pelotePellen

Les paniersPanirou

Le ChapeauToc (tog)

Le Bonnet...

Les BarilsBarilhou

Le trésorTresol (teñsor)

Le perronMenk

Le dolmenAndolven (an daol vaen)

La vanneRanvel

Le perchoirAr Glute

Le colombier...

Le fourForn

Les cheminées...

Les réchauds...

La forgeGovelle

les pontsPondeu (Br.Vannes)

La chambreAr gambr

les jardinsb. Liorzo, Chardinou;

Le tas de FumierBernteil

L'œufMen Wi (vi, ui) ex: «la pierre-œuf»

Le fardeauSam (Sam holen) «charge de sel»

La Boussole...

L'astrolabe...

L'autelAuter

Le Paradis...

Le trou d'enferPoulliverre (poull ifern)

L'enferAn ifern

La selleDibr (dibreier, pl.de dibrek)

Rochers en forme de selleLes "Dibrayers"

• Noms abstraits

Le Rocher de la Confiance

Carrée ar Morhediou (morc'hed)Le rocher des regrets (repentis, pénitents)

Carrée StudiRocher de l'étude

Karreg, roc'hel, roche, roc'h, karregen, maenRocher(s)

Inès Bouguioulas (Enez Mougevioù Lazh)L'île aux grottes du meurtre (1)

Bougue arvez (Mougev ar vezh)La grotte de la honte ?

La roche Dléou (dleout)La roche des devoirs ! peut rappeler la perception de certains droits de douane

La roche Léou (leoù)La roche des serments à moins qu'il ne s'agisse d'une variante de Liou, «veaux».

La basse Lazaranne (lazhañ a ran)basse «je tue», est un nom unique. du point de vue morphologique.

(1) L'île aux grottes vertes»si "las" pour "c'hlas" est une mutation de glas, «vert»

B. Adjectifs

La plupart indiquent la taille, la couleur, la situation, la forme, etc…

Bras, Meurgrand

Bihan, Bian, Vihanpetit

Cren (krenn)moyen

Hir, Irlong

Ledanlarge

Pel, Pellalointain

Tost, Tosta, Nessaproche

Creizdu milieu

Noaznu

Moalchauve

Crasdesséché

Séahsec

Mattbon

Fallmauvais

Garo, Garv, Garro, Garrauméchant

Toull, Cleusepercé

Crom, Croumcourbé»

Doun, Dône (don)profond

Kuz (kuzh)caché

Cosket (kousket)endormi

Cos (koz)vieux

Névèsnouveau

Guen, Wennblanc

Du, Dhunoir

Louetgris, moisi

Ruzrouge

Glas, GlassVert

Melenjaune

Rouzigrousse

Faraucoquet

Caer, Caezr, Caherbeau

Sonneà pic

Bégoc, Bégockpointu

Dentoc(k)dentelé, dentu

Forhok, Forc'hec, Forhecfourchu

Forec, Forcefourchu

Gaoulocde même sens

Biliocplein de galets

Lem, Lemmaigu

Quével (de gevell)jumelles

Parmi les adjectifs français, ou apparemment tels, pour lesquels il n'a pas été relevé d'équivalent breton, signalons :

Glissante. Pendante. Durante. Mouillée. Foirouze. Merdouze. Rognouze, Teignouse, Sournoise.

En voici d'autres dont la traduction française ne se rencontre guère :

Stérecen (b : stered)en forme d'étoile

Cribec, Cribinoc, Grebineu, Gremineu (b: krib)en forme de peigne»

Glinec (b : glin)en forme de genou»

Kainec, kaïn (b : kein)en forme de dos

Reorok (b : revr)en forme de derrière

Golc'hedecen (b : golc'hed)forme de couette

Golc'hedec (b : golc'hed)en forme de couette

Coumoudoc (b : kombodek)compartimenté

Bauzecsemblable au creux des deux mains réunies

Daoubennecà deux têtes

Drainée, Spernecépineux

Goaltock, Goueltoc, Guiautec, Viodecherbu

Radeneccouvert de fougère

Bichinec, Bizineccouvert de goémon»

Corvéecorpulent

Quisidi (kizidik)chatouilleux»;

Truisus (truezus)pitoyable

Guaderaoussangsue», littéralement saigneuse

Losquet, Losquette (b : losk)brûlé?

– 1 au mot crib «peigne» le catholicon signale aussi cribin instrument à nettoyer le lin.

D'assez nombreux adjectifs en «oc, ec», sont formés sur le pluriel d'un nom de poisson et qualifient un rocher fréquenté par cet animal :

Lizedoc (lized)lieus

Brilimec (brili, brezili)maquereaux

Lernec (lern)renards

Piguedec (piged)pies

Goulmedec (goulmed)colombes

D'autres se forment sur le singulier :

Brezelec (brezel)maquereau

Goelanec (goelan)goéland

Branec (bran)corbeau

Ourmelec (ourmel)ormeau

Morgue-vreuse doit être un adjectif en «us» à finale francisée en «euse», formé sur morgevr, pl.de morgaor ou morc'haor «chèvre de mer, écrevisse»

le singulier Morhavre est attesté.

Les adjectifs, en «us» sont rares ; citons ici : Melus, de mel, «miel»; Douarmeurus, au sens énigmatique, tiré de douar meur, «grande terre».

C. Formes Archaïques

Quelques formes présentent un intérêt linguistique particulier.

Dans Brazvein «les grosses pierres», contrairement à l'usage actuel, l'adjectif précède le nom. Dans An Try Mein, «Les Trois Pierres», An Tri Barou «les trois sommets», le nom est au pluriel après un adjectif numéral cardinal; dans la langue actuelle, il demeure au singulier. «Dix-huit» se dit aujourd'hui triouec'h ou triwac'h; de vieux dictionnaires mentionnent aussi eizdek; On relève une Roche Esdec près d'Ouessant et près des Glénans un autre rocher qui porte le nom de Triwac'h. De karreg, pl. kerreg, un ancien pluriel Caregui est attesté sur les côtes du Bas-Léon. De bugel, pl. bugale, «enfant, berger» un pluriel Bugalez se rencontre sur la côte trégorroise. Dans la langue parlée, le z final est tombé partout, sauf à Ouessant. Enfin Biliva, «champ de galets», à Santec, fournit un exemple unique de désinence en -va

II. FORMES FAUTIVES OU OBSCURES.

• Fautes de lecture.

L'une des plus fréquentes consiste à confondre un c avec un e, d'où Radance a côté de Radanec

et Radenec, Balance a côté de Balanec,Force à côté de Forec et Forc'hec, Morbie pour Morbic, etc…

Trépières est sans doute une variante fautive de Crépières.

Un double "n" a dû être pris pour "m" dans Annomer, pour ann onner, «la génisse».

Duslen serait pour dluzenn, «traite», nom possible d'un poisson et Tendoc pour Dentoc, «dentu».

• Agglutination de l'article et faits connexes.

Nam-blwu pour an ambliou, variante de ambriou, «bandes de terres jetées par la charrue»;

Les Ninkinou pour an hinkinou, «les fers de fuseau»;

Nividic pour an ividic, «la tempe»;

Nein pour an ein, «les agneaux»;

Noan pour an oan, «l'agneau»;

An Nero pour an ero, «le sillon»;

EnNot pour en ot, «le rivage»;

En Noh pour en hoh, «le cochon»;

Nonnerven pour an onner wenn, «la génisse blanche»;

Norven peut-être pour an nor ven «la porte blanche».

Men Arouet pour Men ar Roue, «la pierre du roi»;

Aremen pour Ar Men, «la pierre» (il y a Le Grand Aremen et Le Petit Aremen);

Alluou, sans doute pour al Hou, «les veaux»;

Léjon, pour L'Ejon, est une demi-traduction de an ejon, « le bœuf »

Le Grand Léjon et Le Petit Léjon sont situés au Nord de la baie de Saint-Brieuc.

On a vu un article français dans

La Herès, en breton lac'herez, prononciation courante de lazerez, «tueuse»,

à moins qu'il ne s'agisse de Laerez, «voleuse»;

et dans La Ninon, pour Lann hinon, «lieu serein».

Par réaction contre des fautes de ce genre, on aura supprimé le «l’» initial

dans Ost-Pic, ou Hospic selon des cartes plus anciennes, sans doute pour

Lost-Pig, «queue de pie», toponyme comparable à

Lost-Logot, «queue de souris», et au modèle breton de Queue des Rats.

Une fausse coupe d'un autre genre se rencontre dans

Laon Egen, sans doute pour Laonegen (leonegenn), variante de leoneg,

«lieu», formée par l'addition de la désinence singulative ~enn.

Mais ejen, «bœuf», se rencontre aussi avec la graphie Egen, indice, entre beaucoup d'autres,

des confusions que peut engendrer la valeur différente des lettres dans les deux langues.

• Le problème du C'h.

Le breton possède deux spirantes vélaires; la première, sonore, correspond à la mutation du g, ainsi dans ar c'had, «le lièvre»; la seconde, sourde, correspond à la mutation du k en Bas-Léon, ainsi dans ar c'hi, «le chien»; mais le c'h sourd du Léon après l'article correspond généralement à un c'h sonore dans les autres dialectes. Les deux s'orthographient de la même façon, h en vannetais, et c'h dans les autres dialectes depuis le xv siècle. Le moyen-breton les écrivait ch, qui fut plus tard modifié en c'h pour éviter la confusion avec les ch des emprunts français. Assez souvent dans nos cartes, les mutations ne sont pas marquées :

ar Crank, «le crabe»; ar Conn, «les chiens», pour ar c'hrank, ar c'houn.

Parfois le c'h sonore ne laisse aucune trace dans la graphie :

Ar Eveleguen, où l'on reconnaît un élément keveleg (Kefelec), «bécasse»;

Les Verrès, traduisant ar Werc'hez, «la Vierge»;

Forec pour forc'hek, «fourchu».

L'apostrophe est fréquemment omise dans le groupe ch :

ar Chéo, à côté de ar C'héo, ar Héau, Le Kéo, «la grotte»;

la Pointe de Bréhec (brec'hek, «qui a des bras») de la carte d'Etat-Major devient

la Pointe de Bréchec sur les cartes marines.

Les c'h bretons ressemblant un peu aux différentes variétés du "r" vélaire français

on s'explique, seulement qu'un "c'h" ait été omis après "r"(cf. Verrès, Forec)

mais aussi qu'on ait pu le noter par "r" à l'initiale :

Basse (et Fort) de Riberen, pour Basse er Hibéren, de Kiberen, nom breton de Quiberon;

de même sans doute Le Rolay, à côté de Ar Heulé, «le taureau», de kole, localement keulé.

Ailleurs, c'est le r qu'on ajoute ou qu'on supprime au contact du c'h :

Créarc'h pour Creac'h, «hauteur»;

Youc'h à côté de Yourc'h, «chevreuil»;

Lerck, pour Lerc'h, à côté de Lec'h, Leac'h, «pierre».

Un h notant c'h a été lu comme un k dans Forkok, «fourchu», à moins que ce ne soit Forc'hok qu'on ait dicté en prononçant Forkok.

Cette faute, et quelques autres de ce genre, laisseraient croire que, au moment de reporter les noms sur une carte, les toponymes comportant un c'h ont été lus par un employé qui articulait ce c'h comme une occlusive, et dictés par lui à un autre employé qui les transcrivait en se basant sur la prononciation de son collègue, d'où les graphies g, c, k, ck.

Ainsi s'expliqueraient

Morog à côté de Moroc'h, «cochon de mer, marsouin»;

Broc à côté de Broc'h, «blaireau»;

Mog pour moc'h, «cochons»;

Bioc pour Bioc'h, «vache».

Quant à Goaltoc'h à côté de Goaltock, Goueltoc, «herbu», il serait né d'une fausse réaction contre les fautes précédentes,

fréquentes dans les anciennes cartes (cf. Penmarck pour Penmarc'h), ou simplement d'une correction erronée de Goaltock.

Notons enfin que le c'h, inconnu du vannetais littéraire, s'est introduit en plus d'un nom vannetais.

Bas an Tréac'h, ce n'est pas la «basse de la victoire», ce qui serait le sens en léonais, mais Bas en Tréh, «la basse du sable, de la grève»,

qu'on appellerait Basan Trez ou an Treaz dans les autres dialectes. Ce mot treh, anciennement traez,

du latin tractus, «rivage», est traduit par Traict, Trait aux environs du Croisic et de Saint-Nazaire.

• Fausses traductions et demi-traductions.

Nous avons déjà cité La Tache pour «le clou», b. tach (qui est d'ailleurs emprunté à l'ancien français);

La Torche pour «le coussin», b. an dorchenn (torchenn sans la mutation).

Des cartes du xvème siècle portent Ile des Saints pour Ile de Sein.

Le Compère, c'est sans doute «le confluent», b. komper, kemper.

La Roche Pendue a bien des chances de n'être qu'une «roche à tête noire», roc'h penn du,

s'opposant aux nombreuses Roches Penven ou roches «à tête blanche».

Il n'est pas impossible que La Pendante ne soit, elle aussi, autre chose qu'un «bout de dent»,

penn dant; cependant, une roche pendante nous étonne moins qu'une roche pendue.

Très nombreuses sont les demi-traductions où l'article seul est traduit.

Ainsi Les Roho, «les roches» (il y a aussi Les Roches du Roho) ;

La Govelle, «la forge» ; Le Lue, «le veau».

La traduction même de l'article donne lieu à de nombreux contresens :

Anse du Motenno, pour «anse des buttes»;

Les Verrès, pour «la Vierge», b. ar Werc'hez;

Les Hors, probablement «la chèvre», b. ar c'haor, ar c'hor.

Les deux derniers exemples montrent qu'un article français peut être suivi d'une mutation

provoquée par l'article breton qu'il remplace. Ainsi encore dans

Le Grand et Le Petit Harnic, en face du Grand et du Petit Carn : Harnic est le diminutif de Carn (karn, ar c'harn), «sabot de cheval».

L'Anse du Moulin de Harpon ne doit pas nous faire penser à un harpon, mais à un «pont à charrette»,

en breton karr-bont, et, avec la mutation, ar c'harr-bont. Le Carpont est un nom de village.

Mais un entassement de rochers ressemblant à un pont peut porter ce nom, d'où Karboucho

pour karr-boncho, et Ar Chai Bonchou pour ar c'harr-bonchou.

Toponymes bretons de Haute-Bretagne.

Ce n'est pas le moindre intérêt des formes incorrectes relevées en Basse- Bretagne que de fournir une base sûre pour l'interprétation de beaucoup de toponymes bretons, très déformés, que l'on rencontre en Haute-Bretagne, ou plus exactement des îles anglo-normandes à Noirmoutier. Ce qui n'exclut pas une part d'hypothèse dans les interprétations ici proposées.

Dans les îles anglo-normandes abondent les noms en -ou, ~o, sans doute des pluriels bretons :

Ecréhou, Etachou, Burhou, Lihou, Iethou, Brecqhou, Rocco.

L'Etachou pourrait bien être pour Les Tachou, i. e. «les clous».

Les Ecréhou serait une correction de L' Ecréhou pour Les Créhou, pi. de krec'h, «sommet».

Lihou équivaudrait à Liou, «veaux», et (La) Rocco à Roho, «roches».

L’ Ile Brecqhou serait «l'île aux bras», synonyme de L’Ile Stérec, «l'île en étoile», et rappelant la Pointe Bréhec, ou «Pointe aux bras».

On reconnaîtrait dans Les Carniquets un pluriel de Carnic, si fréquent en Basse-Bretagne.

Sur la côte septentrionale de la Haute-Bretagne, on remarque des toponymes commençant par l'article breton ar, er :

Armelent (ar melen), «la jaune»;

Armoteaux (ar maoto), «les moutons»;

Erquy, «le chien» (cf. Ar C'hy, pi. Ar Conn en Basse-Bretagne).

Dans L’ Arganon, l'article français s'ajoute à l'article breton, comme dans le nom de famille

léonais Lannuzel, pour L’ ann uzel, «le haut»;

il s'agirait d'une «roche de l'embouchure», roc'h ar genou, qui aurait ensuite donné son nom à la rivière de L’ Arguenon.

Dans le golfe du Morbihan, une roche située à l'embouchure d'une rivière s'appelle Le Guéneau,

sans doute d'après l'expression bretonne roh er geno, où l'article a été mal traduit,

comme dans le nom de famille Le Couëdic, d'après une expression comme Yann er Houédic, «Jean du Bosquet».

Ailleurs, l'article seul est traduit, comme en Basse-Bretagne :

Le Toc, «le chapeau»;Léjon pour L'Ejon, «le bœuf»;

Le Lue, «le veau»La Hatte, «le lièvre», b. ar.c'had, de gad, qui est féminin;

Pointe du Hoc, «du coq», b. ar c'hok;Le Groum, «la voûtée», mutation de kroumm après un substantif féminin;

Les Haurets, «les chèvres», variante du breton Ar Gauret, mais avec la mutation du singulier Ar C'haor, ce qui n'est pas rare;

Les Hors, pour Ar C'haor, Ar Hor;La Horaine, b. ar c'haorenn, comme Hors, avec la désinence singulative -enn

(cf. en vannetais, davadenn, «brebis», pour danvad);

Le Blot, «le doux», mot formant contraste avec garo, «méchant», qui qualifie tant de rochers et de pointes.

Le Grand et Le Petit Bey font penser au breton bez, be, «tombeau»; il existe aussi une Pointe du Bé en face de Pornichet.

Le Cap Fréhel, ou Cap de Fréhel selon une carte du xvème siècle, ce doit être «le cap des fourches»,

en b. beg ar frec'hel, où frec'her, un des pluriels de forc'h,

a subi une dissimilation très commune (cf. kerniel pour kernier, «cornes»; gelver ou gervel pour gelvel, «appeler»).

La Roche au Guin, où l'on reconnaîtra gwin, «vin», est cousine germaine d'une certaine Pierre à L’eau de Vie,

qui doit être un souvenir de la contrebande sur les côtes du Bas- Léon.

Citons encore Rohinet, «le rocher aux Oiseaux», et Rohein, «le rocher aux Agneaux».

Au nord de Cancale, la Pointe de Chatry sépare l'Anse de Port-Mer, au nord, et l'Anse de Port-Picain, au sud.

Nous traduirons : «anse du grand port», porz meur, et «anse du petit port», porz bihan,

le p de Picain résultant d'une mutation due au z final de porz,

et le c pour h indiquant une forme archaïque, comme dans Rocco pour Roho.

La présente étude a été provoquée par l'annonce d'une prochaine révision des cartes marines de la Bretagne, révision qui sera précédée d'enquêtes sur les noms que les marins-pêcheurs de nos côtes donnent aux rochers qu'ils fréquentent. Ces enquêtes permettront de rectifier bien des formes incorrectes ou incompréhensibles. Sera-t-il possible de faire sur les cartes toutes les corrections que souhaiterait un linguiste ? Il est permis d'en douter. Le phare des Héaux deviendra-t-il An Hern, «les fers», parce que tel est le nom que portent dans le pays les rochers sur lesquels il est bâti, ou La Grotte, parce que tel est le sens le plus vraisemblable de Les Heaux On gardera évidemment Les Héaux, parce qu'aucune hésitation ne serait tolérable sur le nom d'un phare.

Lorsque la carte n'en serait pas trop chargée, on souhaiterait l'extension du principe du double ou triple nom, pratiqué par certaines cartes françaises et étrangères. De bons ouvrages de géographie parlent de la Pointe du Coussin ou de Beg an Dor-chenn, en mentionnant simplement au passage, et une fois pour toutes, qu'il s'agit de la Pointe de la Torche. Ce dernier contresens est, comme on le sait, à l'origine d'une «légende sinistre, celle des naufrageurs appelant par leurs torches allumées les navires en détresse sur les rochers où ils se brisaient».

Ce qu'on est en droit d'espérer des nouvelles cartes, c'est au moins une orthographe plus rationnelle, qui ne permette plus d'hésiter sur l'identité ou la prononciation d'un mot, sur la valeur d'un g, d'un groupe ch, qui supprime les fautes de lecture, les fausses coupes de mots, et les mauvaises traductions dans la mesure où une trop longue tradition ne les a pas rendues irréparables. Le travail sera dirigé par l'ingénieur-général Dyèvre, qui connaît parfaitement le breton, et qui a demandé la collaboration de toutes les compétences à même de l'aider. Sa personnalité est une garantie que le travail sera exécuté avec toute l'attention désirable, et qu'aucun des résultats des enquêtes effectuées ne sera perdu pour les linguistes. Le but de la présente étude était d'évoquer quelques-uns des problèmes que ne manqueront pas de soulever ces enquêtes.

F. Falc'hun. (1949)

Note : Le chanoine François Falc'hun (né et mort à Bourg-Blanc, 1909-1991) était un linguiste et phonéticien breton, et un prêtre catholique (nommé en 1933 et fait chanoine honoraire en décembre 1949). Professeur d'Université, d'abord à Rennes, puis à Brest. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la langue bretonne.